Фотоплёнки в кармане, зима в эмиграции, ИИ как соавтор и уничтоженная квартира в Харькове

Книги тамиздата и писателей русскоязычного зарубежья 2025 года, часть третья

Новинки Vidim books, НЛО, Freedom Letters, издательства “Медузы”, “Книги Сефер”, shell(f), Éditions Tourgueneff, Fresh Verlag

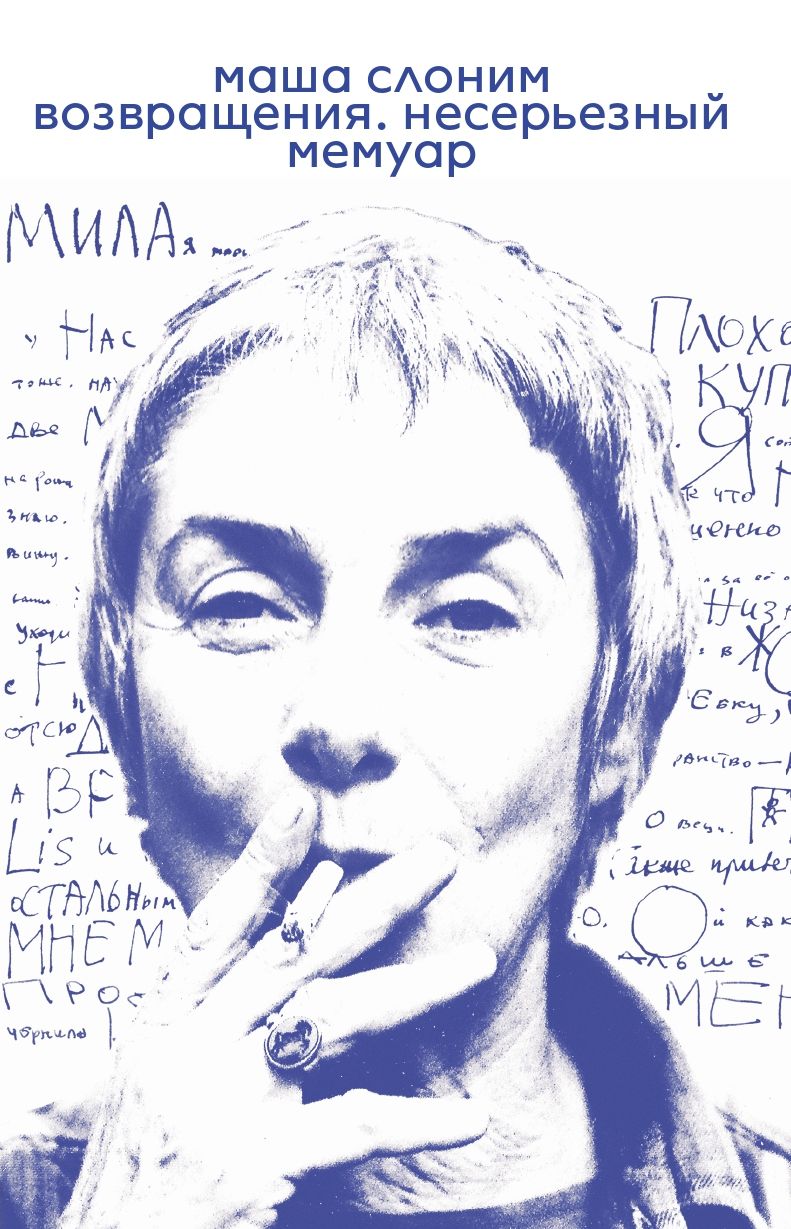

Маша Слоним. Возвращения. Несерьёзный мемуар. Vidim books, 2025

Одна из главных книг в этом сезоне и, несмотря на заявленную в названии несерьёзность, эпохальный мемуар, охвативший как минимум семь десятилетий советской, а затем и российской истории (половину ХХ века и первую четверть ХХI). Несерьёзность здесь связана более всего со стилистикой, которая в свою очередь есть производное от личности Маши Слоним — легко и весело парящей над всем тем, что предлагает жизнь, но при этом совершенно трезво оценивающей и обстоятельства, и людей, и собственную роль в конкретных ситуациях. Так что в центре этого мемуара — история одной жизни на фоне тектонических сдвигов в СССР/России и мире. И, разумеется, внучка советского наркома иностранных дел Литвинова и англичанки, дочка скульптора и переводчицы не могла не иметь невероятную, захватывающую судьбу.

В книге мы видим становление конкретного человека — через общение с легендами: от Корнея Чуковского в детстве до Иосифа Бродского в период жизни за пределами СССР и Бориса Немцова в послесоветской России. Видим яркие, живые портреты множества знаковых для своего времени людей. Видим, как дети советской номенклатуры становились убеждёнными диссидентами (по крайней мере, самые моральные из них) и потом — эмигрантами, которые уезжали из СССР навсегда, но получили возможность вернуться в страну уже через 10–15 лет, чтобы принять участие в процессе её обновления. От нас совершенно не скрыта бурная личная жизнь Маши: её замужества, в том числе брак с английским лордом, её романы, среди которых самый значимый — с безнадёжно женатым лингвистом Андреем Зализняком. Показаны здесь и работа Маши в легендарном издательстве “Ардис”, а потом — в Лондоне на BBC, её безумная поездка в Пакистан за советскими военнослужащими, попавшими в плен в Афганистане, а после возвращения в Россию — командировка в раздираемую войной Чечню.

Судьба Маши и её семьи строится сплошь на исключениях, начиная с того, что английская жена наркома Литвинова в советские 1930-е каким-то образом не попадает в жернова репрессий, заканчивая тем, что ни одна из эмиграций Маши не являлась эмиграцией как таковой (пожалуй, кроме непродолжительной — в США, где Слоним очутилась сразу после Советского Союза), поскольку Англия — это тоже родина, и английский язык — родной. Так что скрытым сюжетом этого мемуара невольно стало возвращение на родину: из брежневского СССР — в Англию, из Англии — в горбачёвский СССР и ельцинскую Россию, из нынешней России — снова в Англию. А сопутствующего авантюризма Маше всегда было не занимать.

Встретившись у Центрального телеграфа, мы медленно, как бы прогуливаясь, пошли по улице Огарева (ныне Газетный переулок) в сторону улицы Герцена (ныне Б. Никитская). Сердце у меня билось: в кармане я держала маленькие чёрные цилиндры с фотоплёнками отснятых страниц со стихами, которые я должна была как-то незаметно сунуть в карман дождевика Джерри. Я не знала, следят ли за нами или нет, но тогда и за мной следили часто, а уж за Джерри, который приехал с самим Киссинджером, следили наверняка.

Александр Иличевский. Элегии для N. Новое литературное обозрение, 2025

Типичный Иличевский, продуманно работающий с автобиографическим материалом и персональной географией — от Москвы до Израиля и Западного побережья США, притом всякий раз пересочиняющий себя заново. И эта книга, при всей её ветвящейся структуре (заставляющейся задуматься о том, как прекрасно чувствует себя тот автофикшн, что уходит от поэтики признания, на пути, проложенном высоким модернизмом), только обнажает метод: с каждой книгой узнаваемый герой Иличевского словно бы обретает дополнительное измерение. В этот раз — название здесь не подводит — мы имеем дело с интимным, любовным, эротическим. Иличевский предлагает множество сюжетов, ведущих к физическому сближению с женщинами, и один продолжительный сюжет большой любви к N., за которой маячит такая же большая любовь к Москве: её улицам и зданиям, укладу и людям и вообще — тёплому, родному пространству, полному истории и личной памяти.

“Элегии” составлены как один большой текст, распадающийся на многочисленные главы, текст, в котором Иличевский намеренно и крайне искусно размывает границы поэзии и прозы, так что вместо главы может оказаться настоящая элегия — верлибр, и даже не нарративный, а построенный на методе свободных ассоциаций. Или же допускает рандомные ритмизации прозаических отрывков. Или пытается соединить язык метафизического трактата и оптику лирического поэта. После прочтения этого многомерного неромана остаётся лишь один вопрос, имеющий в подтексте, разумеется, историю недавнего скандала и обвинений Иличевского в плагиате: а сам ли автор так мастерски безумствует в тексте или всё же в соавторстве с ИИ?

Пылающая лисица — перистый облак — тает в золе над МКАДом. Стада блеющих дачников растекаются по радиальным ада. Светотоки шоссе воздуху видятся как взорванная ре-ка, после битвы несущая сонм погребальных чаек (вид лодки). Похоронных костров полные чаши фар, их лучей снопы, словно астра салюта, распускают цветок пустоты, венчая область тьмы. Страда недельной тщеты позади. По лицу Творца от виска Млечный Путь стекает струйкою пота.

Кира Ярмыш. Тут недалеко. Издательство “Медузы”, 2025

Роуд-стори с претензией на реалистичность, но все же далёкая от реальности, как далеки две молодые героини, бегущие из Москвы во Владивосток и далее, от отмороженных уголовников, коими населена пустоватая и жутковатая матушка-Сибирь. В предлагаемую Кирой Ярмыш фабулу хотелось бы верить (не получится), но тут, скорее, важно, что писательница собирает вместе триггеры российской современности: молодёжные дела по экстремистским статьям, разводняки силовиков и мошенничество на криптобиржах. Затем добавляет к ним оборотней в погонах, мутных казанских бандитов, айтишников, деревенских разводчиков конопли, лесных ведьм, полупроявленных мертвецов, сектантов (привет Алексею Поляринову) и шаманов, 147 миллионов долларов, кражу цезия из секретного ядерного института, бесконечный автостоп и в потенциале — побег из страны. Остаётся только положить героинь друг другу в постель, что для книг Ярмыш вовсе не новость, но в этот раз писательница ограничилась лёгкими намёками и, вопреки некоторым личным драмам, железобетонным сестринством. В итоге мы имеем весьма кинематографичную историю, соединяющую зубодробительную политическую злободневность с клише популярной культуры. Вдобавок она размечена топографическими маркерами, за которыми — почти вся необъятная, опасная, избыточная страна 404.

— У меня нет целого носка, — сконфуженно проговорила я, а потом, поддавшись порыву, добавила: — И другой одежды нет. И денег, и дома.

Славочка вздохнул и откинулся на стуле.

— Почему вас ищут?

— Фээсбэшники хотели, чтобы я донесла на друзей, — честно сказала я. Прятаться дальше было бессмысленно. — Мои друзья ничего не сделали, они обычные безобидные анархисты. Собирались на кухне и хотели спасти от вырубки парк.

Слава Пресняков. Квирт. Freedom Letters; Лысы чэрап, 2025

Наконец-то в русскоязычном пространстве появились свой “Сатирикон” и свой “Золотой осел”, магическим образом воплотившиеся в одном тексте беларусского (судя по всему, ведь мы имеем дело с псевдонимом и, не исключено, вымышленной личностью) писателя. В тексте от первого лица рассказывается история одного гея, а может быть, и не совсем гея, но точно либертина, вынужденного обитать на постсоветском пространстве в декорациях “Гопников” (была такая жутковатая гиперреалистичная книга беларусского писателя Владимира Козлова) с вайбом “Весельчаков” (кажется, единственная российская травести-драма с Даниилом Козловским в главной роли). “Квирт” — это история взросления и освоения пространства свободы, которая в итоге может завести куда угодно — в постель к нарциссу, в наркотический угар, под дуло пистолета или к откровению, кто ты такой на самом деле. Окончательных ответов автор, впрочем, не даст. Зато предложит кусок якобы необработанной речи: без знаков препинания, заглавных букв и абзацев — вызывающе дерзкой, порнографичной, захватывающей и на редкость литературной (и снова поток ассоциаций — от Евгения Харитонова до Ирвина Уэлша).

и мы поменялись местами брать то что тебе дают это совсем другое дело у меня стоял как никогда в жизни твёрдый до умопомрачения как памятник ленину как меч самурая как булава покатигорошка меня околдовал серёжин анус я сразу в него влюбился

Евгений Никитин. Израильские рассказы. Книга Сефер, 2025

Никитин, как никто другой в современной прозе, владеет довлатовской интонацией. Его способность создавать из фактов собственной биографии лаконичные истории, наполненные чёрным юмором и некоторой скорбной мудростью, тоже абсолютно довлатовская. Так ткётся автомиф и появляется автогерой, как бы очищенный от рутины смыслов, хотя и погружённый в быт. Тем более что погружение здесь абсолютное — жизнь Никитина состоит из череды переездов: из молдавских Рышкан (счастливое молдавское детство) в Кишинёв и Ставрополь, оттуда — в Германию, затем в Москву, а уж из Москвы в заявленный в названии книги Израиль. Так что рассказы Израилем не ограничиваются — они сразу обо всем: детстве, отрочестве, юности, скитаниям по эмигрантским углам, женатой жизни, сыновстве и отцовстве, работе по уходу за возрастными клиентами, литературных буднях, литературных товарищах, литературных авторитетах и т. д. (писательская идентичность для Никитина крайне важна, как была она важна для Довлатова). При этом ему удаётся создавать живые, фактурные портреты: всегда скептически настроенной жены, токсичного отца, израильских стариков, Глеба Павловского, Евгения Евтушенко, Льва Рубинштейна, ну и далее по списку (можно посмотреть в оглавлении). Где-то тут же анекдоты смыкаются с притчами, а часть рассказов, пьеса “Новый год в эмиграции” и интервью Ксении Собчак с Гарри Каспаровым и вовсе написаны в соавторстве с нейросетью, чего автор ничуть не стесняется.

Я прискакал через несколько дней, но здание театра было уже совершенно пустым — я перепутал даты. В глубине шли какие-то работы, сновали люди в касках, в темноте задумчиво стоял пожилой гроссмейстер Гельмут Пфлегер, которого я знал по немецкой шахматной телепередаче. Я подошёл к нему и поздоровался.

— Вы кто? — спросил Пфлегер.

— Я любовник шахмат! — гордо сообщил я.

Егана Джаббарова. Terra nullius. Новое литературное обозрение, 2025

Третья автофикциональная книга Еганы Джаббаровой продолжает линии, знакомые нам по предыдущим книгам, куда входят история семьи и существование в Екатеринбурге, но неизбежно дополняет сюжет жизни автогероини — ведь Егана пережила эмиграцию, выехав из России сначала в Турцию, потом на Кавказ, а затем в Германию, где ей, её +1 и её кошке пришлось несколько месяцев жить в беженском контейнере. Ощущение бездомья, точнее, оторванности от истинного дома — большой семьи, разбросанной где-то между Грузией, Азербайджаном и Уралом, — заглавное в этой книге. Книга состоит из нескольких сюжетов, среди которых только один можно обозначить как классический для автофикшна, но и он оперирует фантастическим допущением: мир якобы накрыл особый газ, вселяющий в людей неконтролируемую ярость (символ одновременно пандемии и войны). Другие сюжеты построены вокруг на первый взгляд случайных героев, патриархов и матриархов, их незадачливых отпрысков и т. д. Сюжет героя Фармана, организовавшего бизнес по приёму родственников и земляков в университет, куда он сам поступил, и вовсе абсолютно авантюрный, напрашивающийся на сравнение с Сандро из Чегема. Но в финале все эти кудрявые истории сводятся к одному семейному корню и особому пониманию семьи и дома, как пространства неизбывной памяти, — ради чего книга и затевалась.

Я открываю рот и запрокидываю голову назад: тутовые ягоды падают вниз, я думаю о доме своего отца, ветви кизилового дерева гладят мои плечи. Женщины и мужчины, которых я встречала, казались чересчур весёлыми, с их лиц не сходила улыбка, но она не была вымученной или искусственной — напротив, это было редкое выражение лица, переполненного удовольствием от жизни. Они подобно цветам впитали в себя достаточно воды, и теперь им оставалось только распахнуть лепестки, чтобы всякий, случайно идущий мимо, непременно остановился и вдохнул. Замер от величия мира. Только мелеки знают, сколько времени блуждала я по этому странному городу, улочки в нем пересобирались, как строчки в голове, я подумала — хочу вернуться в дом, и увидела перед собой дорожку, ведущую прямо в него.

Алексей Воинов. Зима без снега. Éditions Tourgueneff, 2025

В блоке про автофикшн не миновать разговора о писателе и переводчике Алексее Воинове. Его книга тоже про эмиграцию, бегство из страны (с мужем и собакой) на фоне нагрянувшей войны. Про маршруты релокации: Литву, Черногорию, Германию. Про зелёных попугайчиков как символ временного покоя и мира, остановки в череде скитаний, давшей силы написать текст.

Война у Воинова скрепляет разные пласты времени: катастрофическое настоящее, в котором побег от морока государственной агрессии означает обречённость на горечь чужбины, и прошлое, хранящее взрывоопасную память о других войнах — эта память страшна и способна оправдывать, если не порождать, новые военные конфликты. В конце концов, как утверждает автор, война была всегда, даже когда казалось, что её нет. Милитарность — субстанциональная характеристика российского коллективного сознания.

Война накрывает с головой отца автогероя, убеждённого сторонника происходящего, ретранслятора российской пропаганды. О войне твердит мать, не дожившая до 2022 года, но заранее знавшая, что войны не избежать, а сын ей, конечно, не верит. Война — то, что запускает необратимые процессы, обнуляет каждого, кто слышит её голоса и видит её разрушительную поступь. Эмиграция из страны, начавшей войну, в таком случае — это не просто жест отчаяния, но выбор единственно возможного пути сопротивления происходящему. Так что не стоит удивляться, что перед нами книга обострённо исповедальная, с одной стороны, ставящая на повестку вопросы персональной вины и коллективной ответственности, а с другой — предельно честно рассказывающая о эмигрантском непростом быте (ну или непростом быте эмигрантов-гомосексуалов).

— Житья тебе там не будет. Работу ты не найдёшь. Что ты будешь делать? Границы закроют. Обратно ты вернуться не сможешь. Окажешься там в ловушке. Будешь без работы, без денег. Ты просто там сдохнешь.

— Папа, идёт война, пойми ты это. Нельзя оставаться, прошу тебя.

— Чего ты боишься? Мобилизации? Тебя не возьмут. Ты ни на что не годен. Будешь где-то в тылу работать.

Анна Фишман. День за днём. Shell(f), 2025

Автофикшн травмы в том изводе, когда автор занимается прямоговорением, всё очевиднее отдаляется от художественной литературы, располагаясь где-то на полях документальной литературы и литературы селфхелпа. По крайней мере, я бы именно так воспринимала книгу Анны Фишман, подробно рассказывающей о неконтролируемой боли и депрессии, которые настигли её в Берлине. Казалось бы, девушке в 21 год открыты все пути: Свободный Университет, жизнь с заботливым партнёром, упоение от чтения книг, писательство (Фишман училась на курсах WLAG, что наложило отпечаток на её стиль и определило круг чтения — от Эрно до Марины Кочан), но всё это оказалось перечёркнуто внезапными волнами головной боли и невозможностью справиться со своим эмоциональным состоянием. Автогероиня осознанно воспринимает ситуацию: идёт к немецким врачам и даже возвращается на короткое время в Москву, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь. Таблетки, пилатес, прогулки — звенья одной терапевтической цепи, растянутой во времени и не всегда приводящей к результатам. Некоторое облегчение приносят истории со схожим опытом, формирующие ощущение, что ты не одна такая со своими проблемами. И книга Фишман вполне встраивается в эти ряды вполне прагматичной литературы опыта.

Тима помогает мне встать и идёт со мной в душ. Пока я молча стягиваю мешковатый свитер и пижамные штаны, он открывает кран и ждёт, когда нагреется вода. Я залезаю в ванну и сажусь, прижав колени к груди, на холодное белое дно. Вода окутывает мою голову и стекает по лицу, смывая ещё не высохшие слёзы. Боль смягчается, превращается в тяжесть.

Михаил Немцев. Ясность и радость. Книга коротких очерков. Fresh Verlag, 2025

Вряд ли я кого-то удивлю тем, что очерки философа и поэта философичны и поэтичны. То есть они сочетают рацио и привычку к философствованию вдолгую с дневниковостью, лиризмом и умением работать с художественным образом. Это, разумеется, та самая русская традиция философствования, далёкая от академизма и научной категориальности, но приближенная к жизни с её злободневностью — политикой, социумом, бытом и встроенными в них проклятыми вопросами. Отправной точкой для такого рода рассуждений может быть что угодно: внезапное событие, прочитанная книга, нахлынувшее воспоминание, подхваченная реплика или просто размышление на любую абстрактную тему: грусть, радость, любовь и проч. А вот течение мысли и финал совершенно непредсказуемы, потому что автор не просто нацелен на препарирование жизни и обладает большим интеллектуальным багажом и метафизической оптикой, но ещё и эмоционирует и свободно перемещается в зоны воображаемого. Он может начать с реплики на полях текста Фуко, а закончить соображением, что “кто-то должен непрерывно усложнять историю, обращая её в кустарник, ивняк, лес. Этот лес продолжает прорастать через всех нас и через тех, кто сам себя не знает, — сквозь них тоже… Это происходит в основном в темноте”. Метафоры и иносказания здесь не менее ценны, чем логические построения. И это, с одной стороны, ставит очерки Михаила Немцева в один ряд с философическими эссе Романа Шорина и “упражнениями в бытии” Ольги Баллы, не преминувшей написать текст об очерках Немцева, а с другой — норовят увести нас в сторону такого феномена, как проза поэта.

Если думать о такой смерти тирана — как бы предварительной, вызревающей раньше “настоящей” физиологической смерти — любые потенциальные тиранические достижения вообще теряют какой-либо смысл. Не предпочтительнее ль умереть на продымлённой железнодорожной станции, где хотя бы кто-то нищий подойдёт и присядет рядом, с усмешкой, сочувствуя, чем в как будто собственной спальне, где до самого конца неясно — не выйдет ли некто без звуков и лишних движений из прохода в стенном шкафу, да и не остановит ли порыв преданного врача, пока она работает, да ещё как банально — прямо в луже каких-то жидкостей? А ведь тиран всю жизнь старательно работал именно на это, расчищал для неё площадку. Вот — тема для медитации. Не лучше ли. Не лучше ли.

Андрей Костинский. Дом погибший мой. Freedom Letters, 2025

Заканчиваю обзор не совсем прозаической книгой, но совершенно необходимой в этом разговоре, ведущемся в контекстах войны, но войну отражающем опосредованно. Книга Андрея Костинского, поэта, живущего в Харькове, — сгусток войны, дневник очевидца, находящегося под обстрелами с февраля 2022 года. В начале марта, то есть в первые недели российского вторжения, его квартира сгорела из-за попадания снаряда в жилой массив и вместе с ней сгорело множество вещей, ценных как память о прошлом, о семье, о том, что является настоящим домом. Дневник доведён до лета 2024 — за это время война забрала ещё часть Дома: любимых животных. Автор вообще внимателен к малым сим, неважно даже — своим или чужим, и их страдания приумножают трагизм происходящего: уничтожение войной всего живого, а иногда и памяти о нем. Книгу Костинского сложно оценивать как литературное произведение в отличие от, например, получившей премию “Дар” автодокументальной книги “Бог есть +/–” Андрея Краснящих, тоже харьковчанина, встретившего начало войны в городе, однако чего не отнять у “Дома погибшего моего” — это крайне эмоциональный сплав дневников и поэтических текстов, яростно документальных, фиксирующих страшные дни обстрелов, холодов, гибели людей и животных.

30 апреля 2022 года. Звонит товарищ с Салтовки. Квартира тоже сгорела у него. И говорит: “Слушай, у меня из всей библиотеки осталась книга только одна, полусожжённая, один из двух томиков Гиппиус. Открываю, а там Блок сидит у костра и отрешённо говорит, что с его домом и библиотека сгорела. Не говорит ни о семейном фарфоре, ни о реликвиях фамильных. А о книгах! А теперь прикинь, сколько в городе нашем у народа книг погорело, и почти все на русском. А сейчас их уже и не купишь. У меня четыре поколения библиотеку собирали. Получается, несущие русскую культуру её же и выжигают”.

И поэтический фрагмент:

Год назад я смог попасть

в сожжённую квартиру

только спустя десять дней.

Полусгоревшее тельце кошки Нюши…

разметаемые ветром сквозным —

от окон остались одни проёмы…