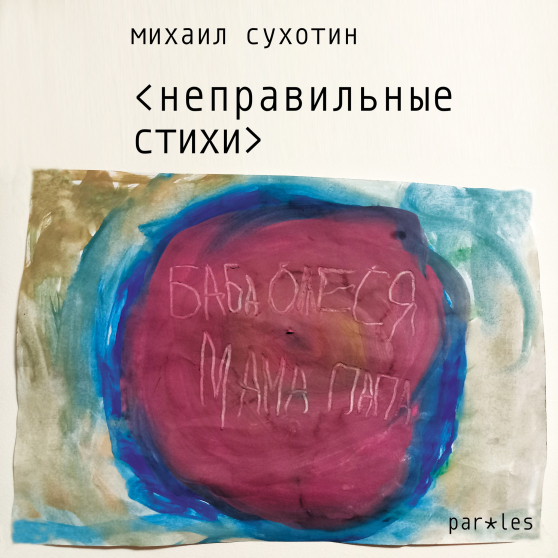

Сухотин Михаил. Неправильные стихи. — Ozolnieki : Literature Without Borders, 2025. — 96 стр. — (Paroles; вып. 8)

Неправильный великан: Кирилл Корчагин о книге Михаила Сухотина “Неправильные стихи”

Недавно в издательстве Literature Without Borders в поэтической серии par*les вышла книга Михаила Сухотина “Неправильные стихи” с послесловием Татьяны Бонч-Осмоловской. Это первая книга Михаила Сухотина за пятнадцать лет. Публикуем рецензию Кирилла Корчагина на этот сборник.

Это первая книга Михаила Сухотина за пятнадцать лет. Предыдущая, “Центоны и маргиналии”, сгинувшая в безвестности столичной книготорговли, показывала совсем другого Сухотина: только-только вынырнувшего из бурных восьмидесятых с их карнавальным духом — в ней можно было найти и мозаичный портрет автора работы Юрия Альберта, и посвящения видным фигурам концептуалистского движения (залихватски зарифмованную оду Никите Алексееву на его отъезд в Париж) и даже блёрб от Д. А. Пригова — все как будто общие места той весёлой эпохи. А ещё за десятилетие до этого были “Великаны” с иллюстрациями Леонида Тишкова и перепевами советских медиамифов в духе полотен Комара и Меламида: книга потрясающего мастерства, в духе “Сортиров” Тимура Кибирова, но с более тонким выворачиванием советских мифов наизнанку, напоминающая этим скорее более позднюю “Мифогенную любовь каст” Ануфриева и Пепперштейна. Таким образом, с новыми книгами Сухотина можно встретиться раз в десять–пятнадцать лет, и за это время, кажется, каждый раз рождается новый поэт.

Собирательный образ, который вырисовывается из этих двух книг, — Сухотин как поэт-комментатор, набрасывающий заметки на полях “интересного времени”; именно так он писал о себе в сопроводительном тексте к “Центонам и маргиналиям”. Может быть, стремление быть комментатором, сочинителем глосс и маргиналий — черта поздно пришедших поэтов: весь тот околоконцептуалистский круг, с которым обычно связывали Сухотина, — старше него, а сейчас от этого круга и вовсе остались только осколки. Стоит ли говорить, что сейчас стихи времен расцвета концептуализма и соцарта, построенные на выворачивании общеизвестного, непонятнее иероглифов? Общеизвестное разлетелось на части, пересобравшись в новый китч (показательная иллюстрация из 2025 года: старшеклассники, слушающие Надежду Кадышеву), и, надо сказать, Сухотин почувствовал эту новую сборку одним из первых, когда от цветастых октав “Великанов” вдруг пришел к аскетике “Стихов о первой чеченской кампании”. Последний текст был известен знатокам и в определенных кругах даже считался культовым, но за пределы узкого круга внимание к нему практически не выходило. Можно думать, что дело в аскезе: слишком мало в тех “Стихах” было поэтических наслоений, сплошной минус-приём, журналистское расследование в столбик, пусть и с поминальной интонацией каддиша. Кажется, в 2000 году, когда он был написан, читателей, готовых принять такие “Стихи” за поэтическое высказывание было куда меньше, чем 25 лет спустя — после недолгого ренессанса ангажированной и документальной поэзии на русской языке.

Эта поминальная интонация, всё более отчётливая с каждым годом, интонация прощания с миром, была заметна ещё в стихах Сухотина советской эпохи, но с годами вышла на первое место. Среди “Центонов и маргиналий” можно найти странный текст “Роза Иакова”, напечатанный на широкополосной бумаге, в подражание изданиям Талмуда и прочей сакральной иудейской книжности: справа — узкий столбик текста Сухотина, слева — страницы “Торы”, где речь идёт, конечно, об Иакове. Не знаю, имел ли в виду автор, что читатель сможет следить за обоими текстами и ловить их резонансы, или предполагал, что один из них будет восприниматься только как графика, псевдобилингва, но, если читать эти тексты параллельно, словно бы нашпиговывая один другим, сквозь зарифмованное остроумие сухотинского письма начинает проступать ветхозаветная меланхолия. Тем более, что поэма посвящена Яну (Якову!) Сатуновскому, стихи которого часто клонились в сторону поминального звучания:

Жил и съехал

Александр Скерцович,

Герцо́вич

из колена Беньямина,

сына Пятки,

сына Смеха,

сына Авраама.

В “Неправильных стихах” снова всё поменялось: в эпоху, когда журналистские высказывания стали цениться как самая острая поэзия, Сухотин делает резкий манёвр, опуская их в новом сборнике. И поминальная мелодия здесь уже явно на первом месте: сборник открывается длинным текстом “Памяти Миши Файнермана”, еще одного поэта, совершившего незамеченную революцию в русской поэзии и ушедшего до того, как это смог кто-нибудь заметить. Тема Файнермана здесь — не только мемориальна, это камертон для всего сборника: ушедший в безвестность поэт для Сухотина — одна из потерянных величин новой русской поэзии и в то же время пример парадоксального поэтического цадика: предвидевший многое, увлекавшийся американской поэзией и чувствовавший особое сродство с Сильвией Плат с того самого момента, как обнаружил её книжку в Библиотеке иностранной литературы в глухие семидесятые, Файнерман был совершенно не нужен русской поэзии рубежа 1990–2000-х. Пожар в его квартире уничтожил множество рукописей, оплавил холодильник “на манер скульптур Жана Арпа” (так напишет Сухотин), а единственная прижизненная книжка “Зяблик перелётный”, совсем тоненькая, прошла незамеченной. С посмертной судьбой тоже не ладилось: друг юности Файнермана Наум Вайман опубликовал его письма и дневники, в общем-то вполне невинные, но представившие поэта Файнермана мутным персонажем московской богемы. (Недавно вышел полусамиздатский сборник Файнермана, всех стихов, которые сохранились, но примечательно, что изготовлен он довольно кустарным способом — сверстан в “Ворде” на страницах формата А4. Вроде бы он возвращает наследие Файнермана, но для еще более изощренных ценителей, чем книги Ваймана.)

Вслушиваясь в звучащий из уже отдалённого прошлого голос Файнермана Сухотин замечает: “Кажется, ты жил не своим, а вживанием в чужое / со своей ‘музыкальнейшей поэтической речью’ (Янечек), / с отсутствием обоняния, врожденной неприязнью / к интеллектуализму, высмеиванию, стилизации…”. Вроде совершенно обычная фраза, даже не поэтического, а мемуарного характера, но именно она задает тот способ, при помощи которого можно читать неподатливый сборник Сухотина: ведь интеллектуализм, высмеивание и стилизация — привычные черты поэтического концептуализма, а с ним и стихов времен “Великанов”, а во многом и “Центонов” — всего того, чего в “Неправильных стихах” нет. Далее в этом же стихотворении идёт список тех поэтов и стихов, которых Файнерман не любил, — надо думать, что и Сухотин солидарен с этим списком, ведь единственное, что любил, согласно этому тексту, “Миша” — это “всё Некрасова” (Всеволода). Я не буду вдаваться в долгую и в каком-то смысле слишком учёную дискуссию о разных взглядах на концептуализм у Некрасова и Пригова, о том, как поссорились Всеволод Николаевич с Дмитрием Александровичем, но стоит заметить, что предпочесть Некрасова всему остальному — это выбор.

Ещё на секунду вернемся к Файнерману: в его дневниках первой половины 1970-х годов, довольно скупых на рассуждения о творческом методе, можно, тем не менее, заметить отдельные обмолвки относительно того, что он считает достойным для поэзии материалом: “…художник рисует картину не из любви к изображаемому, а потому что это вызывает в нём интересное для него состояние, он им, собственно, дорожит”, — не подходит ли это к методу Некрасова с его “Чего вы веточки это” и попытками закодировать музыку в случайных несвязных словах? Отбросив концептуалистскую рамку, нельзя ли увидеть в поэзии того же Некрасова подражания Булату Окуджаве, единственному, кажется, советскому поэту, принятому Некрасовым безоговорочно? Подражания не в мотивах или интонации, а том смутном внутреннем шевелении, которое изредка и до сих пор ощутимо в его песнях? Из поэзии Некрасова убрано всё лишнее, а этого “всего” оказалось столько, что уже сама “поэтичность” стала проблематичной для многих читателей: это как с языковым кодом, который должен быть избыточным, чтобы быть понятным, а устранение избыточности ведет к непременной коммуникативной катастрофе.

В каком-то смысле “Неправильные стихи” — книга подражаний или, если угодно, глосс к Некрасову, почти в духе “Центонов и маргиналий”, но только теперь текст комментируемого первоисточника вынесен за скобки. А мотивация такого “осколочного” письма как будто поминальная: уход близких, знакомых, старого мира целиком — всё то, о чем нельзя рассказать, да и не нужно рассказывать. Так в одном стихотворении почти издевательски перетолкована всем надоевшая фраза Адорно (“ничему учить не след / и не надо Адорно-споры-разговоры“) — видимо, как пример бессилия интеллектуалов перед мраком и величием События. А в то место, которое освобождается от “споров-разговоров”, вплывает пейзаж — деревья, леса, листва, цветение, которые оказываются вдруг куда более живым и пластичным поэтическим материалом, чем морализаторство журналистских стихов:

мы здесь

будем бывать

(возможно

будем бывать)

а он

не будет мочь быть

никак не будет мочь?

как это так?

а я хочу

чтоб он был

и чтоб она тоже

вдыхать

эту

преждевременную

весну

дышать

отогретым грунтом

ну

вот чтоб он был и всё

Вспомним слова о “вживании в чужое” в стихотворении про Файнермана: это приводит к своего рода двойному аскетизму, сначала в духе Некрасова — “вживанием” в его метод, устраняется почти все наносное, а вслед за этим предпринимается попытка (но уже, может, не столь удачная) устранить и самого Некрасова, обрубить все, связывающее эти стихи хоть с какими-нибудь сложившимися способами говорить о стихах. Почти конкретистские (а в паре мест и с прямыми цитатами из родоначальника конкретизма Гомбрингера), эти стихи делают всё, чтобы остановить рутинное пустословие поэтической критики. Но это и превращает их в своего рода запертые шкатулки, к которым не подобрать ключа: мы наблюдаем их поверхность и подозреваем, что там хранится нечто ценное, но открыть их не можем, а сам эффект ожидания и составляет смысл поэтического переживания.

В одном из стихотворений, взятом из середины книги, снова появляется Файнерман и принципиально замкнутая природа этой поэзии проговорена почти ясно:

ты спрячь меня

в туда меня

я в я <…>

яблоня

дрожащая на ветру

ты белая

пока еще вся

Если у Некрасова ещё жива утопия (пусть даже ютится она только в языке, его вывертах и выгибах), то Сухотин обращается к читателю уже из пространства после утопии, после распада спаянных смыслов и сквозь попытку найти простейшие основания для речи, простые чувства, понятные эмоции. Обосновывает такое возвращение к простоте тоже опыт Файнермана — так в одном из стихотворений цитата из него (курсивом) вплетается в сухотинский текст, как будто перебирающий те элементы, из которых может родиться стихотворение:

похоже на где-то у Миши

прилив

отлив

сочувствие

целесообразность

я стесняющихся я

расходящихся на время в…

чтобы мы собирались вместе

Господь завел тоску

видно, мало ему показалось насмешек

Две последние цитаты — из одного стихотворения, но оно набрано, по-сухотински прихотливо, в две колонки: слева первый процитированный текст, а справа — второй. В каких они находятся отношениях? Отражаются друг в друге как текст и маргиналии к нему — как это было в “Центонах”, или это две параллельные глоссы к одному и тому же отсутствующему тексту? Или к тексту жизни Файнермана и других несчастных художников слова? Эта книга все время ставит читателя перед такими вопросами, загадывает загадки, на которые в общем-то нет ответа.

Я бы предложил воспринимать такую позицию как эстетическую — позицию отказа от намёка на утопию, от порождения смыслов, планов, стремления изменить хотя бы поэтическую речь. Конечно, в такой позе как будто всегда есть лукавство, и сам поэт как будто ловит себя на нем, подчёркивая — это не самый заметный, но устойчивый мотив в книге — что доступ к тому, что “внутри”, получить невозможно и что “нам” доступны только колебания на поверхности вод:

эти мы эти мы эти

мы не можем

снаружи

сказать

о внутри я

что он был есть и будет в буре со мной в океане бурь и со мной на бумаге будь и

даже если один

даже если он один есть

значит оно состоялось

Но в этом постоянном ускользании есть и вполне устойчивая черта — отношение к (некоторым) коллегам по цеху. Так, одно из стихотворений представляет собой — вполне в духе пожилого Некрасова — пустую страницу со сноской: “искусство оно простите тоже не только знаете для кураторов или искусствоведов”. Но в этом адресованном непонятно кому уколе можно различить следы непреодолённой утопии — ожидание подлинного зрителя-слушателя, того, кто не читает литературу профессионально, кому произнесённые в нужный момент некрасовские слова о веточках и водичке будут нужны как воздух. Может быть, такой читатель или зритель искусства существует, может быть, надежда на то, что мы, поэты, еще кому-нибудь нужны, придаёт сил для письма. Но вполне может быть, что самое время отказаться и от этой надежды.