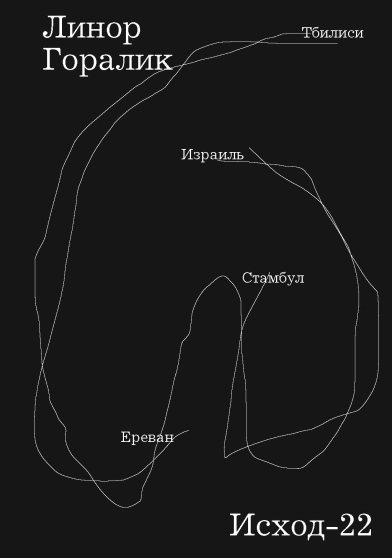

Горалик Линор. Исход-22. — New York: Tamizdat Project, 2025.

Разговоры бегущих. Полина Барскова о книге Линор Горалик “Исход-22 / Exodus 22”

Недавно в издательстве Tamizdat Project вышла книга Линор Горалик “Исход-22 / Exodus 22” о эмиграции, потере и катастрофе. Это мозаика голосов и свидетельств людей, вынужденных покинуть Россию после начала войны. Специально для слов_вне_себя рецензию на неё написала поэт и филолог Полина Барскова.

Мы знаем, где прошла линия разлома.

Но линии? Помимо одной катастрофической черты, разломившей современную историю России на до и после, возникли миллионы других линий, разломились миллионы жизней. Кто ответит за все эти жизни, и кто расскажет их?

Книга Линор Горалик “Исход” вышла в издательстве Tamizdat Project, которое выбрало себе девизом известную фразу: “В зависимости от читателей, книги имеют свою судьбу”. Примечательно, что в этом древнем меме подчёркивается зависимость, власть читателя над книгой, решающая способность разглядеть, принять и понять.

Как изменились мы, читатели этой книги, за три года с тех пор, как она была весьма отважно задумана и написана в 2022 году? Расстояние во времени между моментом создания и моментом прочтения производит особый эффект сегодня: в первую очередь перед нами машина времени, исторический артефакт, свидетельство эпохи, когда мы страшились и надеялись — но ещё не так, как сейчас, острее и внимательнее. Читательские реакции покажут, насколько сейчас эта книга придётся ко времени. Мне кажется, по своей разнообразной и гибкой жанровой природе “Исход” — это именно то, что нам сейчас нужно, что мы сейчас можем быть в состоянии воспринять, как читательское сообщество в состоянии кризиса (kritein — древнегреч. разделять, судить). Это вообще крайне увлекательная и сложная тема: как национальная катастрофа превращается в книги — сначала в очерки, дневники и стихи, затем, медленно и постепенно, в аналитические конструкции типа “Войны и Мира” и “Хаджи-Мурата,” “Жизни и судьбы” и “Генерала и его армии”.

Горалик — очень любопытный свидетель и документалист. Она хотела бы быть бесстрастной, однако она полна страстей. В первую же очередь она поэт, то есть мастер во всем ищущий и всему придающий форму, конструкцию. Этот текст жанрово многогранен: так, он может казаться читающему учебником по релокации в её начальных стадиях с более или менее ожидаемыми темами — столкновения и контакты с местными жителями, тоска по оставленному миру и городу, попытки заработать, попытки ассимилироваться, отношение к путинскому режиму, отношение к России и русскому языку, отношение к оставшимся и к своим отношениям к оставшимся. Следуя по городам (Тбилиси—Ереван—Стамбул—Тель-Авив), куда прибивало вырвавшихся из тонущей в путинской войне России, Линор превращается в свидетеля, и слушателя, и собеседника — в то самое стендалевское зеркало, которое стоит при дороге.

Сразу скажу, при первом приближении эта книга напомнила мне другую, как водится, очень важную для меня, книгу — “Слухи в блокадном Ленинграде” Владимира Пянкевича. Выгрызая, вылавливая свои сведения из дневников, писем и воспоминаний, замечательный петербургский блокадовед Пянкевич нацелился восстановить поток речи ужаса, которым был пропитан блокадный Ленинград. Специфика жизни в советском осаждённом городе заключалась в том, что все прислушивались к голосу власти. И дело не только в мифологическом восприятии Берггольц — дневники и в самом деле полны интерпретаций выступлений Жданова и Попкова, их яростно слушали и им совершенно не верили. При этом было необходимо формировать свое понимание происходящего, чтобы выжить. Город жил слухами — города всегда живут слухами, особенно в моменты катастроф, когда нужно принимать неожиданные сложнейшие решения и шагать вперед в то, что кажется неизвестностью и хаосом. Катастрофа — это неизвестность и неспособность понимать, что есть и что будет.

Именно в эту массу реакций на катастрофическую неизвестность отваживается вступать Линор Горалик. Собственно, это один из самых острых вопросов русскоязычной литературы сегодня — кто попадет в историю с пером (магнитофоном, компьютером) в руках и как будет этой историей распоряжаться.

Нам известно, что у Горалик есть склонность к собиранию и препарированию историй, настроений и мнений и превращению этого потока во флэш и фикшн. Я воспринимаю это как человек, только что предавшийся работе по искусству стекла: Горалик собирает и организует потоки (реакций и эмоций), и в этих потоках мерцают, поблёскивают моменты отчаяния, надежды — и всегда остроумия. Потому что одной из своих жанровых граней эта книга — именно заметки, как те, через которые нам Вяземского преподнесла Лидия Гинзбург (написав о нем, откомментировав и опубликовав), позже преобразив их уже в своё собственное письмо. В циклах флэшфикшн Линор “говорит”, на мой взгляд, новая версия таких заметок и анекдотов, именно в смысле Вяземского и Гинзбург, — фрагменты личного времени, вырезанные из потока общей истории авторским стеклорезом:

Терапевтка Н. рассказывает, что её клиентка объясняет, будто смотрит на то, как люди продолжают делать покупки, отмечать праздники, сидеть в кафе, — и чувствует, что окружающие гуляют свадьбу, а за столом сидит мёртвая припудренная невеста. И что ты присутствуешь на этой свадьбе и пытаешься понять, что происходит, но это выше твоего понимания и выше твоих сил.

Мы понимаем, что то, о чём пишет (вернее, что, выбирает слышать и собирать) Линор, — это трагедия, но она обращает внимание именно на хор, что особенно редко встречается — на его отдельных участников.

В самом прямом смысле перед нами то, что кажется коллажем дневников:

Сквозная тема в разговорах: возвращение en massе приватных дневников. Потому что сегодня очень много такого, что раньше шло в соцсети, а теперь это неприлично писать, высказывать, выкладывать, потому что всё должно быть посвящено войне. Но привычка фиксировать моменты личной жизни сохранилась. Дай бог, чтобы мы действительно в какой-то момент получили много примеров автобиографического письма из этого периода.

Такое делалось раньше — тут нельзя не упомянуть великих беларусов Адамовича и Алексиевич с их гибридами дневников и oral history, однако очевидно, что Горалик развивает самый любопытный (и болезненный) вопрос в обращении с этими текстами — в том, как это сделано и обработано, каков метод сборки. Центральным эмоциональным узором здесь представляется сочетание трагического и повседневного, трагического и смешного (в диапазоне смеха — от умилительного до гротескного и абсурдного).

И в этом у Горалик есть важная предшественница, описавшая исход 1920-х: в своих “Воспоминаниях” Тэффи постоянно “путает” регистры и этим держит внимание читателя: она ведет своих покидающих Россию персонажей сквозь утраты и унижения, утешая, лаская их смехом и сочувствием, помня о маленьких вещах бытия, которые оказываются самыми важными в беде. Острое сочетание трагического и смешного, глобального и интимного — это урок и след Тэффи, который я вижу у Горалик.

Н. очень любит блокнотики. Купила блокнотик, а блокнотик не радует: вдруг Путин действительно так пизданулся, что сбросит на нас всех ядерную бомбу, и я этим блокнотиком уже не воспользуюсь? Вместо радости — одно расстройство.

Перефразируя наблюдение Бродского о том, что в трагедии, в первую очередь, страдает хор, Горалик и есть защитник такого хора — хора отдельных и неудобных.

В каком-то смысле неудобство — это одна из главных для меня тем этого текста.

Неудобство катастрофы, неудобство оказавшихся в катастрофе, неудобства тысяч изогнувшихся, преломившихся жизней. Им неудобно, неудобны и они, внезапно без подготовки покинувшие свои рутины, пути, привычки и планы, выбросившие себя на чужие берега, под бременем своих несовершенств (как было сказано о Гамлете старшем). Линор категорически не отворачивается от этих несовершенств: и бегущие, и их новые соседи предстают на этих страницах очень человеческими, полными сомнений и тревог, — и над всеми нависает главный вопрос (на который сейчас нет ответа ни у Горалик, ни у кого из нас) и страшная тень. Книга заканчивается так:

Вся эта потерянность, растерянность эмигрантская, — говорит Н., — это все очень больно, но на фоне Мариуполя совершенно неуместно.