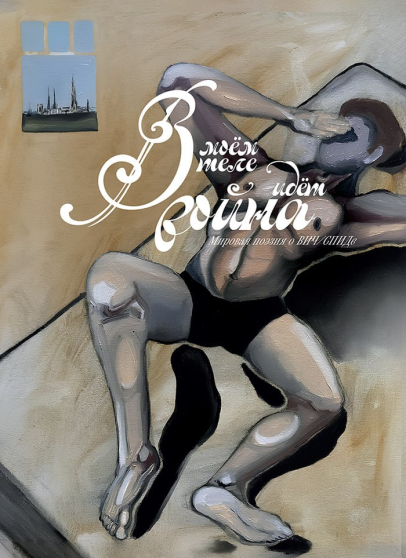

В моём теле идёт война: Мировая поэзия о ВИЧ/СПИДе

/ Общественный Фонд AFEW Kazakhstan; сост. Дмитрий Кузьмин. – Ozolnieki : Literature Without Borders, 2025.

Стойкая уязвимость. Денис Ларионов о поэтической антологии “В моём теле идёт война”

Выход поэтической антологии “В моем теле идет война” откладывался на несколько лет: по видимому, в 2021 году именно она должна была стать кульминацией организованного в московском Центре Вознесенского проекта “Одной крови”, в разгар пандемии COVID-19 призванного привлечь внимание к проблеме ВИЧ/СПИДа через связанные с ними культурные сюжеты. Проект включал также обширную лекционную программу и сдвоенный номер философского журнала “Логос”, только вот посвященный собственно ВИЧ/СПИДу номер на сайте журнала теперь не найти (но интернет, как говорится, помнит всё, и центральные материалы номера находятся довольно легко). Наверное, он отправился туда же, куда отправились все “неблагонадежные” авторы этого журнала, в одночасье исчезнувшие с сайта в 2022 году: в лимб подозрений, предрассудков и административного трепета, приобретающих в нынешних обстоятельствах черты какой-то даже респектабельности. Но ведь именно предрассудки делали и продолжают делать бесконтрольное распространение ВИЧ/СПИДа возможным.

За прошедшие три с лишним года сравнительный элемент вынесенной в заглавие книги метафоры (“война”) буквализировался, перевeдя сражение человеческого организма с тяжёлым хроническим заболеванием в плоскость реальных военных действий. О необходимости “увидеть двустороннесть данной метафоры” пишет составитель и переводчик большинства текстов антологии Дмитрий Кузьмин, добавляя, что “агрессивный авторитаризм инфицирует общество и <…> поразив все его жизненно важные органы, ведёт к внутренней и внешней войне — и жертвой этой войны, как и на войне с реальным вирусом, становится живой, любящий, неповторимый человек”.

Кузьмин также поясняет, в чем смысл сближения двух отдалённых по времени событий в историческом или, вернее, историко-литературном смысле: “Поэтическая реакция на крупное общественное потрясение — это всегда некоторая пересборка иерархии целей и задач письма. Американская поэзия стала поэзией после СПИДа так, как немецкая поэзия стала поэзией после Освенцима”. Речь, разумеется, не о том, что до начала 1980-х годов никто ничего не слышал об американской поэзии, но о том, что вызванная эпидемией ВИЧ/СПИДа эстетическая рефлексия кардинально повлияла на американскую литературу и поэзию в частности. И дело не только в том, что вирус иммунодефицита был шоком для американского общества, “проклятьем”, поставившим под вопрос отвоеванную после Стоунволла видимость и безопасность гей-сообщества, и горем в жизни каждого отдельного человека. Он стал явлением какого-то нового типа, отличающимся от вирусных заболеваний прошлого (грипп-“испанка”) и настоящего (COVID-19), предполагавших изоляцию больных и карантинные меры для всех, на что и была направлена риторика управляемого объединения властей и граждан, столкнувшихся с иррациональной и смертоносной силой. Помимо фатальности в 1980–1990-х гг., ВИЧ/СПИД был связан с большим количеством дополнительных смыслов: от моралистических, позволяющих консервативным политикам разделять и властвовать, до экзистенциальных, ведь заболевший должен разработать специфическую “технологию себя”, которая бы позволила ему не впасть в отчаяние в обстоятельствах, только к отчаянию и располагающих. Как говорит герой стихотворения “Вовсе нет” Насабанджи Пхири своей бабушке:

<…>

Это вовсе не так, как в прошлые годы

Когда знахарь мог поспешить на помощь

Это СПИД, бабушка,

Совсем не такая хворь, как другие.

(“Вовсе нет”)

Известная своей открытостью миру и ангажированностью американская поэзия (по крайней мере, значительная её часть) не могла игнорировать тот факт, что вирус иммунодефицита и связанные с ним нарративы меняют представление о телесности, интимности, (гомо)сексуальности, вообще о человеческих взаимоотношениях и гендерном порядке. Собственно, эти вопросы и обсуждаются в представленных в антологии текстах, распределённых на восемь частей, каждая из которых посвящена освещению из одной сторон опыта жизни с болезнью или рядом с человеком, от неё страдающим. Поэтические тексты могут быть лиричны в традиционном понимании или, напротив, ориентированы на прямое действие, но могут содержать и квазидокументалистские, мемуарные, научные, мифологические, гротескные и много ещё какие элементы. Да, многие из включенных в антологию текстов намеренно эклектичны, словно бы их авторы стремятся собрать на пространстве страницы все оставшиеся силы и знания, чтобы противопоставить их стремительно захватывающей тело и разум болезни. Такова, например, поэма (или огромное стихотворение) Тима Длугоса (1950–1990) “Отделение G 9”, с каждой строкой всё глубже погружающая в мир человека, пытающегося не растерять внимательности к миру в ситуации полной безнадёжности, или пространные стихотворения Тори Дент (1958–2005), в которых интеллектуальное напряжение не ретуширует эмоционально невыносимое состояние, но скрепляется с ним в задыхающееся, словно бы перебивающее само себя говорение, никогда не забывающее о собственной конечности:

Всё, что я знаю: желание вернуть к жизни, рот в рот, разжать проволглые челюсти,

приверженную кожу, словно снаружи сквозь жалюзи — зебровые полоски мокрых волос

и коричневых водорослей через все лицо, и вытащить вновь, словно унося назад в прошлое

сомлевающую индивидуальность, женскую оболочку, истрёпанную борьбой. Её руки и ноги

машут как голуби, её вес, лёгкий, как письмена на моих перепроявленных предплечьях,

их участь, вымечтанная мной по незрелости, теперь выпотрошена и четвертована, распавшись

множеством безучастных конечностей, заброшенных в серо-голубое, испещрённое корпускулами

облако крытой копытами дороги, на которой удаляющийся кобылий хвост очерчивает

в сумерках её исчезновение, миф об изначальной целостности.

(“Нажим”)

Помимо Длугоса и Дент, в книге есть немало авторов, чьи подборки, так сказать, трудно будет забыть: Дэвид Матиас, Майкл Линч, Роберто Валеро, Эугениуш Ткачишин-Дыцкий, Ив Седжвик Коссофски, которая более известна как классик квир-теории, а в книге представлена обезоруживающе искренними стихотворениями. Это и Пол Монетт (1945–1995), автор тончайших текстов о том, как становятся ближе отношения с любимым человеком, чьё тело разрушено болезнью:

ясно помню как я решил ничего тоже не

видеть только затем чтобы сопротивляться

или видеть лишь то о чём смогу тебе рассказать

всё искусство тут же ушло <…>

(“Дни твоей слепоты”)

под конец я часами целовал твой висок и гладил

волосы и нюхал их они пахли чистотой ведь мы

вымыли их в субботу вечером когда лихорадка

отступила как будто это лучшее что можно сделать

чтобы жить ещё долго <…>

(“Без прощания”)

Отдельного упоминания заслуживают тексты Джулии Виноград, Гэри Финке, Ская Гилберта, Дарио Белацца, классиков американской поэзии Дениз Левертов и Джона Эшбери, из которых составитель выбрал по одному стихотворению. В принципе, можно назвать еще два десятка имен и текстов, но лучше остановится, ведь книгу можно прочитать и другим способом — как коллективное произведение миноритарного сообщества, сопротивляющегося не только разрушительной для тела и сознания болезни, но и вызванному гомофобным чванством рейгановских чиновников, стремившихся вычеркнуть заболевших из общественного поля. В конце 1980-х гг. появляются организации, чья работа направлена на всестороннюю поддержку людей с ВИЧ/СПИДом, самой известной из которых становится движение ACT UP, в деятельности которой политический активизм и художественная работа порой были неотделимы друг от друга. ACT UP и предпосылки её создания довольно часто возникают в текстах антологии, но есть авторы, использующие поэтическое письмо как дневник и политический манифест одновременно. Вот характерный пример из поэмы Марка Биббинса “Тринадцатый шар”, в которой пишущий, вспоминая умерших друзей, возвращается в далёкое и без преувеличения героическое прошлое:

Противоположность иронии вовсе не

искренность а безнадёжность

Сразу вспоминается как меня поразила

красота одного пассажира

перешагивающего через нас

когда я лежал на полу

на Центральном вокзале в Нью-Йорке

23 января 1991 года в 17:07

на акции ACT UP’a и как

его красота как будто удвоила

его гнев

(“Тринадцатый шар”)

Подавляющее большинство переводов в книге выполнено с английского языка, на котором писали выходцы из разных регионов мира, на втором месте — переводы с испанского и немецкого языков, также есть переводы с баскского (два), польского, украинского, французского, турецкого, болгарского, итальянского (по одному). Русскоязычных текстов пять и это, увы, почти всё, что написано по теме антологии: изящная метафорическая конструкция Андрея Сен-Сенькова, небольшое стихотворение Александра Шаталова, пост-авангардный опус Игоря Бурихина и объективистские реквиемы Лиды Юсуповой (“Памяти Смитти”) и Оксаны Васякиной (“мой отец был дальнобойщик…”). В качестве дополнения можно также вспомнить несколько текстов Ярослава Могутина и стихотворение Льва Лосева “Нет”, которое вряд ли будет здесь уместно, особенно если знать, какую гадость он написал про Мишеля Фуко. При известной широте подхода можно вспомнить слова песни Земфиры Рамазановой, но это что-то совсем другое.

В чём же причина такого немногословия в ситуации, близкой к эпидемии? В предисловии Дмитрий Кузьмин пишет о различии между русскоязычной и англоязычной “поэтической культурой, в среднем, наиболее склонной прямо говорить о том, что происходит вокруг — и применительно к одному человеку, и к обществу в целом”. В более широкой перспективе эту проблему обсуждают в вышедшей в издательстве Individuum книге “Вспышка” (2025) Катерина Суверина и Ира Ролдугина: “ <…> ВИЧ в СССР был не просто страшным диагнозом, он был приговором: каждый, кто его получал, становился социальным изгоем, который всегда был на виду, и всегда оставался невидим”. Думается, два этих мнения не противоречат, но дополняют друг друга: ВИЧ/СПИД выведены в слепую зону боли, стыда и беззащитности, куда мало кто решится заглянуть за поэтическим вдохновением. Но, возможно, именно оттуда звучит словно бы надиктованное полушепотом стихотворение Александра Шаталова (1957–2018), в котором, если я правильно понимаю, стоическое отношение к собственной участи позволяет в конечном итоге с последней прямотой обратиться к самой смерти:

Исчезай уходи испаряйся теряйся

Растворяйся в лесу быть прозрачным как лист

Плачь царапайся злись обнимайся

Пусть рассеян бессмысленен чист

<…>

Как тебя называть ты уже где-то рядом

Снег сворачивается в мандариновую кожуру

Посиди со мной пожалуйста рядом

Иначе я совсем сейчас умру

Принадлежащая другому поколению и, что еще важнее, другой социальной страте Оксана Васякина риторически более определённа. И гораздо более откровенна в своем рассказе об отце, чья смерть от СПИДА помещена в эпицентр клубка, состоящего из эмоциональной привязанности в ситуации постсоветских гендерных войн:

он умер от СПИДА

и мне хочется думать что женщина которая его заразила

<…>

возможно эта женщина

выполняла миссию по уничтожению мужчин

возможно все женщины это такая тайная организация

работающая под прикрытием угнетённого класса

<…>

но я знаю что это не так

СПИД существует а борьбы нет

(“мой отец был дальнобойщик…”)

Как я уже сказал выше, два этих произведения написаны из разных углов и различаются принципиально. Кажется, что помимо языка и темы, завуалированной в стихотворении Шаталова и прямо названной в цикле Васякиной, их объединяет то, что они написаны на излёте предыдущей декады, когда наряду с распространением более прогрессивных протоколов лечения в российской публичной сфере стал формироваться немного более цивилизованный подход к людям с ВИЧ/СПИД — вопреки злокачественному консервативному повороту и даже усилиями самых отпетых его участников. К сожалению, этот процесс продлился недолго и вряд ли продолжится в условиях, когда даже нейтральный разговор о ВИЧ/СПИДе может подпасть под уголовную статью. Поэтому, увы, новых текстов, так или иначе работающих с этой темой, будет немного: уязвимость будет искать иные формы репрезентации.