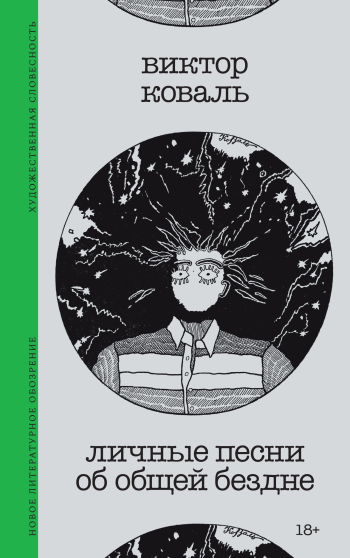

Виктор Коваль. Личные песни об общей бездне. М.: Новое литературное обозрение, 2025.

Заговорить систему. Лев Оборин о книге “Личные песни об общей бездне” Виктора Коваля

Недавно в издательстве “Новое литературное обозрение” вышла книга “Личные песни об общей бездне”. Это сборник, собранный Михаилом Айзенбергом, куда вошло большинство текстов Виктора Коваля — одного из важнейших героев советского андеграунда 1970–1980-х. Филолог, поэт и критик Лев Оборин специально для слов_вне_себя написал рецензию на эту книгу.

Виктор Коваль — автор, который в первую очередь ассоциируется с “устным жанром”. Это был поэт-перформер, с блеском исполнявший свои тексты: он артикулировал все их сильные стороны — мастерскую работу со звуком и неотделимое от неё работы остроумие содержания. Теперь тексты Коваля собраны под одной обложкой, и значит, у нас есть опора для разговора о семантике этой игровой поэзии — и прозы, находящейся с поэзией в родственных отношениях.

“Личные песни об общей бездне” — том, собранный Михаилом Айзенбергом. В своих эссе и воспоминаниях он не раз писал, как важен Коваль был для дружеского круга авторов, впоследствии составивших группу “Альманах”: собственно, любые формальности “литературного процесса” здесь вторичны, а на первом месте продолжение дружества, соединившего таких различных авторов, как Айзенберг, Гандлевский, Пригов и сам Коваль. Это ощущение спаянности, создававшееся притяжением людей друг к другу в глухие позднесоветские десятилетия, в постсоветское время порождает целую россыпь карнавальных рассказов — например, путевых заметок о том, как вчерашние подпольные литераторы впервые оказались с гастролями в Западной Европе.

Может быть, разговор о поэте Ковале удобнее начать с его прозы. Иногда в ней легко опознать сырьё для поэзии. История о том, как художники для рисования с натуры производственных сцен спускались в забой, в стихах превращается в нечто фольклорное, причём слог эпоса моментально скатывается в скороговорку: “Мне сказал забойщик Кузя, / мне сказал крепельщик Вася: / ‘Чёрный воздух там безвкусен, / и метан взрывоопасен!’ // Мне сказал забойщик Кузя, / мне сказал крепельщик Вася: // ‘Баста-то сказали в Экибастузе, / а забастовали-то в Кузбассе!’… Или, скажем, рассказ о походе в киргизские горы “Табуированный тотем” описывает такой эпизод:

Снежный человек. О нём зашла речь, когда мы со стариком киргизом “квасили” кумыс. <…>

— А снежного человека вы видели? — спросили мы у киргиза. — Ведь тут он, говорят, водится.

Нет, о таком человеке он ничего не знает. Может, когда-то такой и был. Но сейчас — нет такого человека.

И, чтобы избежать продолжения нежелательного для него разговора, киргиз задал нам свой неудобный вопрос: “А кто после смерти Сталина был Председателем Президиума Верховного Совета СССР?” Киргиз помнит, что после смерти Сталина этот Председатель вручал ему в Москве медаль за коневодский труд. Но кто именно — забыл. А мы вроде люди столичные, должны знать. Так кто?

Я стал вспоминать:

— Молотов?

— Нет. Это первый заместитель Председателя Совета Министров, — отвечал киргиз.

— Маленков?

— Нет. Это…

— Хрущёв?

— Нет. Это…

Ну, так кто? Я — в замешательстве.

— А вы всё-таки подумайте, — говорили мои друзья, — такой косматый, с руками до колен или — с грудями, если это самка. Хвосты связывает лошадям! Йети!

А вот — из стихотворения “Эти Йети”:

…О нет, в горах Тянь-Шаня

Кыргыз меня пытал про Маленкова,

А я ему о снежном человеке:

Где тут такой? Не знаю про такого,

Кто председателем Президиума стал

По смерти Сталина.

Но Маленков — навряд ли,

Как главный секретарь партаппаратный.

Тут более кандидатура вероятна

Булганина. Не он, так Микоян.

Косматый сам, с руками до колен,

Или с грудями, если это самка,

Косички заплетает лошадям.

Нет, это сказки. Ворошилов отпадает.

Легко заметить, что в прозе диалог выглядит хоть и потешным, но структурированным, а в стихах — практически исчезает: путаница окончательно превращается в ком, где Маленкова от самки снежного человека не отличить. Проза Коваля вообще достаточно структурна — это кажется парадоксальным, если учесть, что делает он её чаще всего из бытовой рутины, сопротивляющейся каталогизации. Тем не менее именно каталогизацией Коваль и занимается, создавая текстовые коллекции случайных встреч, полученных подарков, казусов словоупотребления. В этой прозе явлен дар увлекательного рассказчика, а ещё она обнаруживает своё родство с работой его ближайших друзей — эссеистикой Льва Рубинштейна (особенно в коротких эссе о детских воспоминаниях), мемуарами Сергея Гандлевского. Здесь есть несколько почти обязательных тем: служба в армии, первые выезды за границу, старая коммунальная Москва. Но есть и темы, в которых опыт Коваля уникален — киносъёмки (в детстве он был актером, сыграл несколько главных ролей в известных фильмах) и работа художника, иллюстратора, которая часто приходится кстати в причудливых обстоятельствах — от той же армейской службы (“Художник? Надо оформить стенды по несению караульной службы. Отсыпаться можно на столе…”) до попыток продать свои работы на традиционной ярмарке в Литве (повесть “Казюкас”, этакая приглушенная фантасмагория, смешно напоминающая по стилю другого Коваля — Юрия).

С другой стороны, эта проза часто бывает решительно несюжетна — или, точнее, отходит от конвенционального сюжета довольно далеко. Таков, например, рассказ об очинке карандашей, которые в итоге оказываются не теми, которые были нужны автору. В текстах этого рода картографируется чистый опыт — неловкий, пограничный, обычно не рефлексируемый, и здесь Коваль заходит на территорию то Андрея Левкина, то ключевого для “Альманаха” старшего автора — Павла Улитина. Отправной точкой служит мысль — например, о площади картины “Явление Христа народу”, которая “равняется жилой площади трёхкомнатной квартиры без лоджии и подсобных помещений”. Такая же неожиданная, но внутренне вполне логичная мысль может быть опорной точкой посреди сюжета. Коваль так и пишет: “Мысль: если человек способен утонуть в ванной, то для чего ему дана глубина в 12 километров? v (Вероятно, имелось в виду “в ванне”, хотя и в ванной можно утонуть, если её, допустим, залило до потолка (тоже мысль).) “Мысль: ‘Над вечным покоем — посидим, повоем’”. “Мысль: ‘Всё!’”.

В стихах же Коваль эти опорные точки специально игнорирует. Стихи — стихия: избитое, но подходящее здесь созвучие. Как вспоминает Айзенберг, “наш старый друг Зиновий Зиник (но уже с обширным заграничным опытом) опознал в Ковале ‘рождение российского панка и рэпа одновременно, но только не мрачного и воинствующего, а комического, пародийного и издевательского…’ ” В разной степени ощущение фристайла свойственно и песням Коваля (его стихи пел под гитару ещё один участник группы “Альманах” — Андрей Липский), и “речовкам”, которые аккомпанементу не подлежат. Их нужно, конечно, слушать (в отличном качестве чтение Коваля — и стихи и прозу — записал “Арзамас”). Наслушанному уху сам текст подсказывает, как он может читаться, но ощущения от авторского исполнения это не заменит.

Чтение подряд корпуса стихов Коваля вновь заставляет посмотреть на него как на объединяющую фигуру: его “речовки” и поэтические каталоги в родстве и с Приговым, и с Кибировым, и с Рубинштейном. В параллели с рубинштейновскими карточками и приговскими циклами 1990-х можно прочитать цикл “Обыкновенные подозреваемые”, сращивающий криминальные сводки и историю советского кино в некую мифопоэтику. Одно из самых известных стихотворений Коваля “Нина Риччи” можно описать в приговских терминах: “влипание” в перескакивающее с одной мысли на другую обывательское сознание, а сквозь портрет этого сознания “мерцают” идеи иного порядка:

Ибо исполнение счастья —

Это обнищание счастья

И не красота, и не красота

А вот обещание счастья

И не исполнение —

Вот это-то и есть красота-то!

Эта мысль не то чтобы совсем нетривиальна (Коваль здесь открыто ссылается на Стендаля), но выход к ней — неожиданный кунштюк, знак власти поэта над дискурсом. Такая дискурсивная власть оказывается близка к перформативной — что задним числом объясняет нам, почему хороший оратор так притягателен. Коваль использует эту власть, что называется, в мирных целях: он не пропагандирует и даже не всегда подрывает — скорее претендует на временный контроль, общается с идеологическими системами как с подчинёнными сущностями. При этом можно декларировать свою от них зависимость:

Вот лярва-то! Вот подлая система,

бездушная…

Да все они, системы, таковы:

кровь пьют, энергию сосут,

у каждой свой задор и свой позор,

а мне от них выходит неуют.

Приди, великий, сильный, смелый,

и все системы переделай!

Но по факту поэтическое слово оказывается сильнее — даже если подчинение системы происходит через абсурдизацию. Хороший пример — открывающая книгу “Лекция по политэкономии об отчуждении личности”: марксистские тезисы превращаются именно что в “речовку”, высвечивая абсурдность политэкономической лекции в 1986 году:

При капитализме —

чуждый труд,

поскольку он не нужный

лично Джону или Адаму;

да на фиг надо ему, на фиг надо емубегать на работу, если б не получки? —

при капитализме, при капитализме

А если нет получки

при капитализме,

в доме нахлобучки

при капитализме.

От этой заморочки

при капитализме

Джон ходит в оболочке

при капитализме

отчуждения

при капитализме

от всего на свете

при капитализме,

при капитализме

И напротив: мелкое, но несколько раз повторившееся обстоятельство можно возвести в систему (тут нужно вспомнить то, что мы раньше говорили о каталогизации и структуре). Так появляется монументальный, многостраничный цикл “Поликарпов”, в котором автору регулярно звонят, желая поговорить с неким Поликарповым, и в результате Поликарпов обретает множественные биографии, становится кем-то вроде Двойника из одноимённой повести Достоевского. Автор уже не уверен, не Поликарпов ли он в самом деле, а фамилия и рожа таинственного и очень советского Поликарпова тем временем выныривают тут и там. А сталкиваясь с бессистемностью, характерной для публичного пространства 1990-х, Коваль начинает превращать ее в квазикаталог: “К чему бы это? Что это — эмблема? / В каком контексте и какого ляда? / Читаю снова: да, гексахлоран, / Башкирский мёд, вагон со стекловатой. / А что? Разумно: старых шуб обмен / На новые. Обидно, что с доплатой”. Объявления, автономно сосуществующие в рекламной газете, здесь помещаются в ритмический контекст, становясь абсурдистским ансамблем. От этого весело. Обрушившееся на Россию в 1990-е богатство новых реалий вообще оказалось для весёлой поэтики Коваля пользительно. Больше материала для рифмовки.

Бывало, все услуги по —

Один продмаг, одно сельпо.

Теперь…

Испания, керамика, смеситель,

Германия, сушитель, нагреватель,

И я как Витя, биожитель — потребитель,

И Лёша, мой приятель — покупатель, —

Идём вдоль по рядам внимательно и бодро.

В центре вниманья — голени и бёдра

Куриные, и для морозной свежести —

“Миф”, “Дося”, моющие принадлежности,

И “Ласка”;

Сосиска венская, колбаска

Деревенская.

В целом это поэт, которому всё любопытно, который из любой ерунды может сделать сюжет, а если ерунды нет, то ее надо придумать, чтобы звуку было где разгуляться. Самые характерные два текста в этом смысле — “Гомон” и “День глухаря”: в обоих Коваль “расшифровывает” пение птиц, которое в таком изложении напоминает сорокинскую “Очередь”. Вместо парламента птиц здесь — коммунальный двор. Если что-то у Коваля и сравнивать с рэпом, то это:

— А вот индюк, болтун и балабол,

Слетал на Балатон.

Теперь долдонит, как неоплатоник,

Что основа — Платон, но основное — потом.

Кажется, что этот жонглерский дар унаследовал Псой Короленко — его песенный проект от ковалёвского сильно отличается, но вот хит “Остров, где всё есть” на стихи Коваля очень похож.

При том, что на единый “приём” Коваля трудно указать пальцем, он, безусловно, есть — и это особенно видно на фоне менее удачных текстов, где Коваль пытается подражать чужому приёму — хлебниковскому (“Хорошуй хорошо”, “Невмогота”). Поэтический приём Коваля — скорее в ритме, чем в словотворчестве. Скорее в разнообразии ингредиентов, чем в переработке какого-то одного. Лев Рубинштейн сравнивал его поэзию с камланием — и в самом деле, можно сказать, что это заговор. Заговаривание бездны — в буквальном смысле: ее засыпка словами.