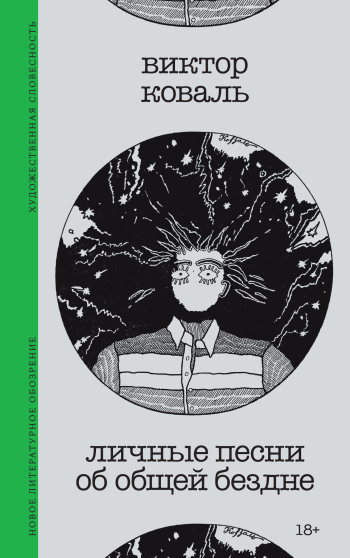

Виктор Коваль. Личные песни об общей бездне. — М.: Новое литературное обозрение, 2025.

Махаон

Махаон водится во всей Европе, кроме Ирландии.

Энтомологическая истина

О том, что в Ирландии нет махаона

известна в России любая брехня

со времени оно,

сказал Вова Брайнин,

Ирландия

это зелёная карта

плюс арфа

и кроме рыжих, кроме висок

нет дополнить этот список

Однако же, вот махаон как жирафа,

как чёрт неирландский сидит на берёзе

И рыжие блекнут в сердцах возмущённы —

откуда в семействе у них махаоны

и грозные

крикнут кельты:

эй, откель ты

нашу спутываешь карту?

Скажут русы:

из Тарусы,

из-под Дубны, из-под Тарту.

Шахтёрская

Курс рубля настолько твёрдый,

что хожу с натёртой мордой,

как шахтёр из Воркуты

на целковом довоенном.

Я спою, подхватишь ты

о труде его подземном.

Долго бриться, кушать суп

любят поутру шахтёры,

а потом их повезут

глубоко в сырые норы.

Мне сказал забойщик Кузя,

мне сказал крепельщик Вася:

“Чёрный воздух там безвкусен,

и метан взрывоопасен!”

Мне сказал забойщик Кузя,

мне сказал крепельщик Вася:

“Баста-то сказали в Экибастузе,

а забастовали-то в Кузбассе!”...

Пароль

(застольная песня)

Глазам не верил я, бубнил и бормотал,

Кого-то поминал невнятным словом,

Глаголал я — и вот я завербован —

Разорвана картинка пополам!

Не помню — как вручили мне пароль —

Оторванную дали половинку.

Сказали: “Жди! Придёт к тебе второй.

Вы совместить должны картинку!”

Родным наш уговор не выдавай,

Но, дальний план от ближнего храня,

Держи наруже свой неровный край

И сам гляди на рваные края.

Их мысли я читал не по губам.

Не кровью связан с ними я, а словом.

Намечен план, пароль опубликован,

Разорвана картинка пополам!

Сукно

Mon cher, там рвётся, где, простите, тонко-с,

Тканина, где, pardon, тонка.

Вот греческое слово “онкус”

Обозначает паука.

Дословный перевод — крючок,

Которым вяжут или ткут,

Такой известный атрибут

Клубка и бабкиных очок.

А в прошлом бабушка — княжна,

А ныне муж её — покойник.

Она глядит на подоконник

И видом паутинки тонкой,

Как мотылёк, поражена.

Сейчас она протрёт суконкой

Такое страшное окно.

Протёрла. Ну? И в чём здесь фокус?

Переверните слово “онкус” —

И вы получите — сукно!

Общее место

Слышу поверх симфонической музыки голос

проводника — по местному радио:

— В нашем поезде нету воды, а в соседнем —

возможно — на Лабытнанги.

Надо успеть. Вот и бегу я туда; баклагу

вижу в окошке вагона — c водой питьевой. — Пить! — говорю я беззвучно.

— Вот! — достаю из горсти монету — один

фунт стерлингов.

— Нет, всё отдавай! — говорят из окна.

Это значит — надо немедленно выкрикнуть — визг

отходящего поезда перекрывая: — Нет, это ты —

всё отдавай! — Ты, —

чего материшься? — сказала жена, — пить

надо меньше.

Это надо запомнить: сколько ступенек ведут из бассейна

с ныряющей статуей в 27-ю квартиру. До второго дойду этажа —

сбиваюсь со счёта — и вниз —

с чистой доски — всё начинается заново.

— А ты на другой бок повернись! —

шипит матюгальник Я. Протазанова.

Перевернулся —

бабушка Анна Петровна по маминой линии: — Да, мы спаслись,

но отец твой котует. Тут — вторую семейку завёл! — доносит, затягиваясь, —

в диадеме лучистой, украшенной спицами,

как в “Аэлите” Юлия Солнцева, но —

с едким своим “Беломором”.

Его дымовая завеса — густая —

на нас надвигается, нарастая,

так неестественно быстро,

что все на площадке едва успевают

матом покрыть пиротехника за

перебор средств — магния и алюминия.

Понимаю: изморозь, иней.

Стою в парах парафина и нафталина,

слышу, как неразборчивый ропот

над седой пролетает водой —

тудой-сюдой;

кажется, каждое слово: паёк, ложка и кружка —

падает — ёк —

в вязкую мглу без всплеска.

Вспышка: вот это место

общее! — надо запомнить — Обь!

Вот этот берег высокий навис над провалом

в Обь —

на стыке Сибирской платформы

с Древним Уралом.

Неявка сюда невозможна, явка — невыносима.

Это надо записывать: “Здесь

техника молодёжи, нет — знание-сила —

сосредоточена у Хусаинова,

нет — Харсаима!..”

* * *

1.

Море в бухте скрипит, яхта срывается с якоря.

Кричу наудачу: — Дю! — ветер уносит, — фи!

Но@слетаются все: Марке, Вламинк, Дерен.

Брызжут, вертясь, как длинношёрстные: — Фр...р...р!

Нет, никогда не просохнут, дрожат. Да вот же —

всё вокруг ясно и ярко — в раме

на репродукции из “Огонька” —

в доме Месропа.

Ночь. Море подходит вплотную к дому Месропа

и дочки его Цовинар, зятя Галактиона и внука Кронида.

Уйдёт — бросив на берег кучу ветвей,

обмотанных кладофорой бродячей,

и хлам бытовой, случайно сплетённый

шарообразно со взморником,

будто там деревья растут

с вороньими гнёздами в кронах.

Там скутигера по белой стене пробежит —

рыжая мухоловка,

и за секунду до пробуждения

мёртвых разбудит торговка Ашхен:

— Творог! Сметана!.. — Ветер уносит: — И молоко.

2.

Чу! — за забором у нас на участках в “Дружбе-4”,

словно по столу хлестанули,

пощёчину дали ластоногие — бдыщ! — ластоногим.

Пневматика? — “Где-то там,

у Колосковых по дроздам”, — сказала Оля.

Влепят ли срок и какой — зависит от Джоуля.

Сколько.

На слух — до двух с половиной. И дальше — шлёп! — затихая.

И где-то совсем далеко, у геодезической вышки запели девушки.

Раньше там, за Свистухой, об эту вечернюю пору

в спецпитомнике лаяли сторожевые канальи,

охранявшие мост и шлюз водоканала имени

Москвы, тогда — канала Москва–Волга.

Ольга сказала, что это на слова Есенина

плачет где-то иволга.

В комнате с белым потолком

Слава Бутусов поёт.

Два часа в пустом, без публики, зале.

В Санкт-Петербурге, в конце девяностых,

зал — не зал, но приличную комнату для звукозаписи

со стеклянной стеной, звуконепроницаемой

во дворце Юсупова вспоминаю.

И — Юру Каспаряна — как он показывал синтезатор,

заменяющий оркестр: вот — труба, вот — саксофон.

Я попробовал гобой и фагот — неотвязные с детства утка и дед.

О комнате с чёрным, красным и проч. потолком —

подумал (что и такие бывают) только сейчас — в карантине

здравозаградительном.

И действительно,

а не спеть ли мне песню (долгое “А”) любви,

как и Алла Борисовна, — а-А-любви, — пела.

Чу! Чижу спеть “Мне не хватает...” — свободы

не хватило.

Чу ещё: моё сердце

асс! — танавилось.

Моё сердце

за — а! — мерло.

Ждём

Эдмонда в чёрном цилиндре и фраке

с лиловым платком из кармана нагрудного.

Он приобрёл половичок

тьфу! — половничек

с черпалом в виде когтистой лапы четырёхпалого

орлана морского — для макарон.

Но иногда употреблял его как чесалку

для спины, где прорастают:

целый день — жабры, ночью — глаза,

тьфу! — крылья.

Едут!

Читаю ленту новостей:

из Лаоса в Россию едут 30 танков Т-34.

Актуальный Вьентьян собирался отправить их на металлолом,

но наш Военно-Полевой Исторический Музей их выкупил.

Едут!

Вспоминаю капитана Конг Ле и тропу Хо Ши Мина.

Идут:

Фума — помню, что — Суванна

и враг его — Фуми — я не шучу — Носаван,

и бедный принц — мученик Суфанувонг,

и группировка Саваннакхетская — сучья.

Тс...с...с!

“Мы победим!” — слушаю у себя на Неглинке,

как капитан Конг Ле

песню им сочинённую — унылую, пентатонную —

поёт по нашему радио в их полевых условиях —

прерывистых — в дельте Меконга.

Вижу — танки стоят Т-34 в Долине Кувшинок,

тогда мне казалось — в Долине Девушек

с Кувшинами на головах.

Идут!

Кто такой Высокобродов?

Унтер? Урядник?

Или впереди с шестом — через глубокую реку?

Разве не он — без голубей на плечах, но с галстуком

серо-стальным, с прозеленью — доктор Бархударов?

Разве не он — доктор Хабургаев в чёрном берете,

сказавший Грете с пузырём тути-фрути у рта — при табурете,

что, взгромоздясь и грохнувшись,

она и есть — Маргарита Александровна?

Он!

Он решил наконец всё сделать как надо.

Он залез на вершину дровяного склада,

но крепёжная связка безбожная

по воле дьябла ослабла,

и они покатились.

Бархударов.

Хабургаев.

Древин.

Деревянко.

Бревдо.

А Высокобродов?

Есть Колобродов, Козлобородов, Голобородов, Нищебродов,

дурдом кругом и кавардак развели-бардак.

Ба!

Высокобродов, так это всё ты?

Да. Больше некому.

Он!

Он был бы сейчас, как и тогда, —

часу в шестом, впереди с шестом,

если б не Маргарита Александровна —

на девятой минуте кувырком на батуте.

Чти карту

пики или крести (крики или песни)

М. Айзенберг

Меня учила матчасть цыганщины

картами плотно прикрывать глаза,

чтобы острым краем, когда мы играем,

по глазу вдруг не полоснули вини.

— Не вини, но пики, пики! —

говорила она, ударяя при этом

по носу валетом, а не вальтом при том.

И не говори всуе блеф.

И не царь крестей, но король треф.

И — по глазам: — Нельзя так, нельзя так!

И взяток, взяток — то брать, говорит, то не брать.

И по морде опять: ну откуда у него пять, —

думай, думай! — девяток?

Вот так матчасть, сучара, меня цыганщине обучала.

— Чти карту — тщись, но учись фарту!

И бей с бубей!

Не научился, но выучил её повадки:

кто встал первей — у того и тапки, и дама червей,

под вистузу — с тузу, под игрока — с семака.

И довёл их до совершенства:

буби козыри — дураки у нас в почёте!

Сам, повторяю, не научился. Не научился. Но доношу

в Совет Инквизиции — на говорящих:

“Незнание прикупа — не освобождает...”

В рюмочной

Вот рюмочная межеумочная,

а там — и месопотамия

Яузы и Москвы-реки.

Берегов изрезанность, мысли извилистость,

речи прямизна, кривизна линзы и главизна

всех благ;

суп из головизны,

левизна в коммунизме,

неотвязность пуповизны и флаг —

во главе угла — угловой.

Иди туда и ляг головой

к флагу. И я там лягу.

— Иду! Слава труду!

Течёт вода, горит огонь, едят

Глядят: хозяйка на работников,

на сына мать, жена на мужа.

Жуёт,

как жвачное.

А то, бывает, пища, как корова,

проглатывается — не жуя, рептилией.

И, как зверёныш, — птицей.

Она

долбит его об камень энергичными кивками.

Затем, когтистой лапой тушку придавив,

вдруг замирает — наблюдая,

как медленно срезает шкурку бархатистую

серебряным ножом — кривым! — персидский шах.

Из клюва птицы хвост зверька повис недоумённый:

неужто Фетх стрельнёт в неё из пистолета — какой рукой? —

когда сжимают обе — и плод сочащийся, и нож кривой.

Сглотнула — выстрел грохнул — на сглотнула,

как на сморгнула — бах! — мигательной мембраной.

Ремембер! Так

коварный Фетх, трёхрукий, в шатре на берегу

за поеданьем персика расстреливает чаек —

пугливых, но прожорливых.

Взлетев, они опять слетаются

над телом раненой товарки, как над подарком бога.

Так Фетх казнит себя в сердцах:

нет, не желал он смерти Грибоеда!

— У них и таньга — туман, — шепчут друг другу

волны Хазарского моря.

Пруд

мосфильмовский таит

премного чудных артефактов.

И сам, как говорится, себе на уме таится.

Здесь верные друзья: “Давай макнём!” —

макнут Меркурьева как индюка,

самоутопятся Офелия и Дарья.

О, РИР проекция! На водах — маска

блуждающая. Помнишь?

Все эти крупняки, досъёмки бликов,

отражённых

от вод, колышущихся возле

мостков, где, я не вру, Аксинья

простыни полощет.

Нет, вру.

Не в нашем, а в другом пруду полощет —

Останкинском,

у кинофабрики — ты помнишь? — юношеских фильмов.

И Дарья — не у нас от нас уходит, а там — у той же

студии того же Горького.

И этот — нет, не тут

“Потёмкин” броненосец погибает,

а там —

за магазином “Ноты”, во всевышних

разрядах Сандуновских бань.

А тут —

ты видишь — гайки Кайдановские

пропащие: “хюлп!”, “хюлп!” —

выныривают из глубины

мосфильмовского пруда.

Сапоги видом похожие

Распря двух Иванов. Расклад таков:

Иван Иванович — из духовного звания,

а Иван Никифорович — из казаков.

Мол, гусь (Иванович) свинье (Никифоровичу) не товарищ,

но — Армагеддон!

Дорогие мои!

Вспомните, как по-соседски, бывало,

вы товариществовали за пышным столом

с водкой перегонной, с брагой, с бузою!

А квасу тут столькое множество было,

что и глядеть на него не хотелось!

А заливной поросёнок! А журавель запечённый! А кушанье,

видом похожее на сапоги, в квасе намоченные!

Стоп! Что за кушанье?

Почему сапоги?

Потому. Они говорят:

— Наша скромная еда — подорожник, лебеда.

А наша праздничная пища — вырезка из голенища.

Всё — в квасе замочено!